毛呂の白い巨塔

この前、エンプティノーズの最終診察のため、毛呂に行ってきた。

帰りの電車は40分ほど待ったが、もう毛呂もこれで最後かと思うと 物悲しくなって、写真を一枚撮った。 あれが本物の白い巨塔だ。

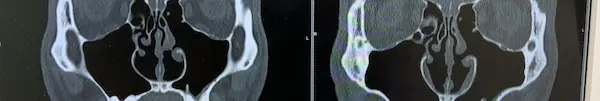

最後なので診察前にCTを撮り、 あとはいつもどおりアコースティックライノメトリで鼻腔内体積を測って、 診察に向かった。

画像

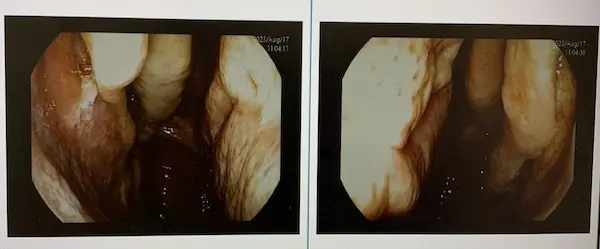

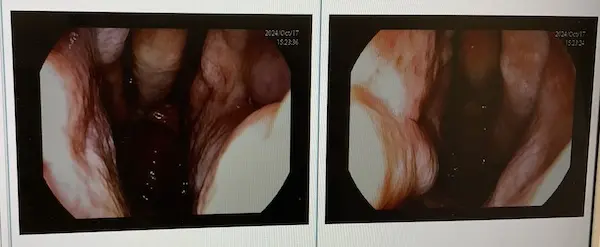

診察では、撮影したCT画像や、鼻腔内の内視鏡画像を元にして説明を受けた。

記念に、これらの写真を撮らせてもらった。 いつも耳カメラで撮った写真を見せているのと見え方に大きな差はないが、 やはりガチの内視鏡の方が解像度も高いし、アームの自由度が高いので、 耳カメラだと不可能な角度での撮影も出来る。 多関節の鼻用簡易カメラがほしい。 おれは鼻腔の中を見るのが趣味になりつつある。 彼女が出来たら鼻の中を見させてもらいたい。

画像を見ると、 下鼻甲介2的なものが旧下鼻甲介の下に作られていることがわかるだろう。 これが移植した真皮脂肪だ。 ふつうの下鼻甲介との違いは、大きさもあるが、向きが違う。 ふつうの下鼻甲介は鼻の奥に向かって生えているが、下鼻甲介2は これとは直行した位置に形成されている。

エンプティノーズが治る理由

なぜこれでエンプティノーズが改善されるか。 これについては、以下のように説明を受けた。

- まず、理想的な鼻腔内気流は、 鼻腔の上方にある 中鼻甲介に当たるように流れるものと言われている。 まともな下鼻甲介がある場合、気流がこれを伝うように流れるため、 結果として気流は理想的になる。 これはおれの感覚とも合致する。 おれの感覚でも、気流が鼻中隔を伝っている感覚があるときは呼吸が楽で、 逆に、空気が下方に流れていくと、鼻詰まりを感じていた。

- しかし、下鼻甲介を失うとこの整流効果を失う。 おれの感覚では、鼻の中で空気が渦を巻いてるような感覚があった。

- では、ここに下鼻甲介2を作るとどうなるか。 下鼻甲介2は大きな山のような役割を果たし、気流を鼻中隔上方に誘導する。 これによって、空気はうまい具合に中鼻甲介に向かうことになる。

他の手術方式では、鼻腔底に移植を行うものもあるが、 それでも効果が出るのは、この理屈が共通しているからだと解釈することが出来る。

エンプティノーズの改善度としては、100%とは行かないものの、 以前に比べると格段に改善したし、 治療してくれた細川先生には感謝している。

ちなみにだが、CTを見ると、実は左の方が下鼻甲介が残っていることがわかるだろう。 しかしおれの術前の自覚としては、右の鼻は何の問題もなく、 もっぱら鼻閉を感じるのは左だけだったのだ。 これはつまり、エンプティノーズは鼻腔の体積だけに依存するものではなく、 非常に複雑な理屈によって引き起こされるものだということを意味している。 このことがわかっていれば誰が下鼻甲介をノリで切り取ったりするだろうか。 ワクチンに関してもそうだが、医者はガイジだらけだ。

エンプティノーズ治療に対する改善案

最後に、おれなりに今後のエンプティノーズ治療に対しての改善案を述べて終わりにする。

現状、エンプティノーズの診断はコットンテストという、鼻の中に綿を入れることで 症状が改善するかを見るテストが行われる。 また、治療効果を測定するためには現状では、今回では術前と術後一年のCT画像、 その他には毎回の診察ごとに通気検査とアコースティックライノメトリを併用している。

この検査に関しては改善の余地が大いにあると思う。 もし、気流が正しくないことが原因というのであれば、流体計算を行うことによって 鼻腔をどのように修正すれば改善するかを予測することが出来るようになるし、 手術の効果も測定しやすくなる。 下鼻甲介の下に山を作ることで気流が正常化されて、エンプティノーズが改善されるというのは あくまでも仮説なので、これを証明するためにも役立つ。

今回の治療では、流体計算を行って可視化画像を診断に使うことはなかったが、これはやるべきだと思う。 もし、現状費用が高いというのであれば、安価に出来るようになるソフトウェアを開発したい。 研究レベルではやられているようだが、実用化することが重要だ。 事業化するか。

次も検査についてだが、アコースティックライノメトリは検査精度が悪すぎる。 アコースティックライノメトリの原理的に、機材の鼻への接触具合によって結果が大きく変わってしまうため、 この方法の精度を上げることはかなり難しいと思う。 一つの案としては、歯科で使われる光学印象のようなアルゴリズムで、内視鏡の画像から鼻腔の形状を大まかに データ構築し、それを元にして鼻腔の体積を計算によって求める方法があると思う。 また、この方法であれば、そのデータを使って流体計算を行うことも出来るだろう。 下鼻甲介が正常にある場合、これに邪魔されるため、正確にスキャンを行うことは難しいと思われるが、 下鼻甲介が失われているのであれば、出来ないこともないのではないだろうか。